Von Katharina Kück und Anton Steinmann

aus dem Master-Modul Datenjournalismus

Wie hat sich Deutschrap von männlichen Künstlern innerhalb der Jahre 2014 bis 2023 in Bezug auf Länge, Geschwindigkeit sowie Text verändert? Und ist dabei ein deutlicher Wandel zu erkennen?“ Diese Fragen haben sich unsere Studierenden Katharina Kück und Anton Steinmann gestellt – hier gibt es die Antworten.

Deutschrap ist schon seit vielen Jahren fester Bestandteil der deutschen Musiklandschaft. Allerdings ist der Deutschrap von heute ein ganz anderer als noch vor zehn Jahren. Eine Datenanalyse zeigt, wie sich Text und Struktur der Songs verändert haben.

Dass „Baby“ und „Liebe“ die größten Wörter im Bild unten, und somit die meistgenutzten in den Texten der erfolgreichsten Deutschrapsongs der letzten 10 Jahre sind, zeigt, dass Deutschrap seit Jahren einen großen Wandel durchmacht. Die 2010er Jahre verbinden viele vor allem noch mit gewaltverherrlichenden und grenzwertigen Texten, wie etwa von Kollegah oder Farid Bang, die unter anderem für die Abschaffung des Echos, des wichtigsten deutschen Musikpreises, gesorgt haben. Dagegen reicht es heute schon, gelegentlich Radio zu hören, um zu bemerken, dass Deutschrapsongs und -texte heute mehr für die breite Gesellschaft als für die eigene Bubble geschrieben werden.

Im Rahmen des Moduls „Datenjournalismus“ im Masterstudiengang „Management digitaler Medien“ wurden je zehn Deutschrap-Songs aus zehn Jahren (2014-2023) einer umfangreichen Datenanalyse unterzogen. Bei den Songs handelt es sich in jedem Jahr um die 10 Lieder, die bei Betrachtung der Zeit ihres größten Erfolgs eindeutig dem jeweiligen Jahr zugeordnet werden konnten und unter diesen die insgesamt längste Zeit in den offiziellen deutschen Charts verbracht haben. Die Forschungsfrage, die es zu beantworten galt, lautete: „Wie hat sich Deutschrap von männlichen Künstlern innerhalb der Jahre 2014 bis 2023 in Bezug auf Länge, Geschwindigkeit sowie Text verändert, und ist dabei ein deutlicher Wandel zu erkennen? Es wurden lediglich die Werke männlicher Künstler analysiert, weil es besonders in den früheren untersuchten Jahren so gut wie noch keine Deutschrap-Songs von Frauen in die Charts geschafft haben.

Textanalyse

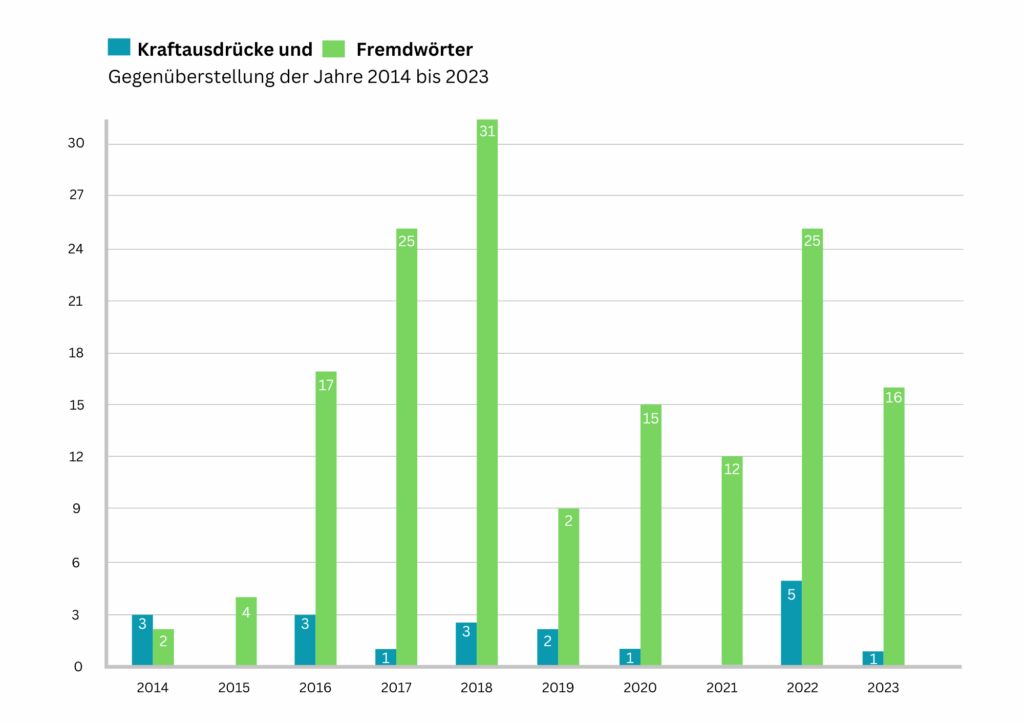

Ein besonderes Augenmerk dieser Datenanalyse liegt dabei auf den Texten der 100 Songs, die somit auf Auffälligkeiten untersucht werden sollten. Bei Deutschrap-Texten kommen vielen Menschen als allererstes grenzwertige Inhalte in den Kopf. Besonders in den Texten aus den Jahren 2016 bis 2019 lassen sich einige Worte wie „digga“, „ballern“, „shoote“, „Kugel“, „Kokain“, „Wodka“, oder „fickt“ finden. All diese Begriffe spiegeln eben jene Wahrnehmung grenzüberschreitender und harter Texte wider. Ein ziemlicher Kontrast dazu zeigt sich bei näherer Betrachtung der Texte der anderen Jahre, in denen Begriffe wie „Sehnsucht“, „Liebe“, „Sonne“, und besonders häufig „Baby“ hervorstechen. Bei Betrachtung der tatsächlichen Worthäufigkeiten in Zahlen setzt sich letztere Tendenz tatsächlich ziemlich deutlich durch. Für jedes Jahr wurden in allen zehn Texten die Wörter herausgefiltert, die insgesamt mindestens fünfmal in den Texten genannt werden. Folgend zu sehen sind die Anteile, die Kraftausdrücke bzw. Fremdwörter unter allen relevanten Wörtern pro Jahr ausmachen.

Wie man sieht, machen Schimpfwörter und Ähnliches in jedem der beleuchteten zehn Jahre einen nahezu verschwindend geringen Anteil (max. 5%) an den Texten aus, womit im Laufe der Zeit auch keine signifikante Entwicklung oder besondere Unterschiede zwischen früheren und späteren Jahren zu verzeichnen sind. Anders sieht es dagegen bei der Verwendung von Fremdwörtern aus. Dabei wurde nicht speziell nach bestimmten Wörtern, wie etwa Anglizismen gefiltert, sondern alle in der deutschen Sprache so nicht geläufigen Worte gezählt, unabhängig aus welcher Sprache diese ursprünglich stammen. Auch wenn sich diesbezüglich deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Jahren zeigen, so ist dennoch verwunderlich, dass in den Texten aus den Jahren 2017, 2018 und 2022 ein besonders hoher Anteil an Fremdwörtern zu verzeichnen ist, wogegen der Anteil in zum Teil sogar zwischen den genannten Jahren liegenden Zeiträumen vergleichsweise gering ist. Ein möglicher Erklärungsansatz wäre, dass bei einer anderen, vielleicht auch bei einer größeren Auswahl an Liedern die Unterschiede nicht so signifikant ausfallen würden.

Hinweis: Um die Ergebnisse nicht durch Wörter zu verfälschen, die in der deutschen Sprache naturgemäß häufig vorkommen, zu verfälschen, wurden alle bisher aufgezeigten Statistiken unter der Einwirkung einer sogenannten Stoppliste erstellt. Diese Liste enthält eben jene Worte, die aus genanntem Grund aus der Analyse ausgeschlossen wurden. Nachvollziehbare Beispiele für diese Wörter sind etwa „ich“, „und“, „bin“, „denn“, „das“ etc.

Strukturanalyse

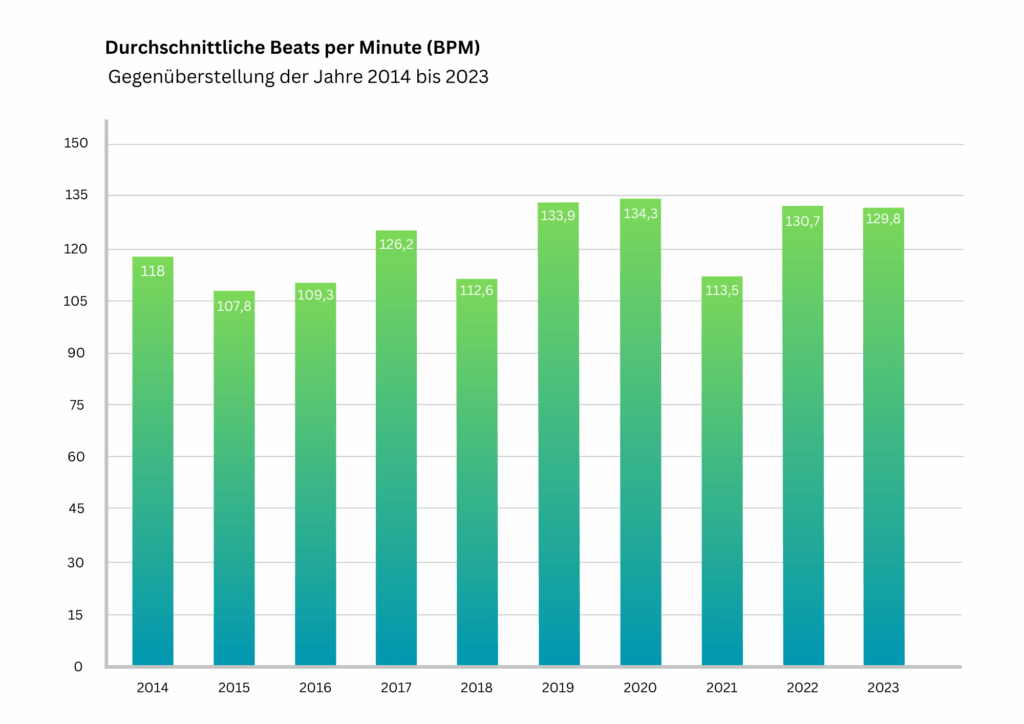

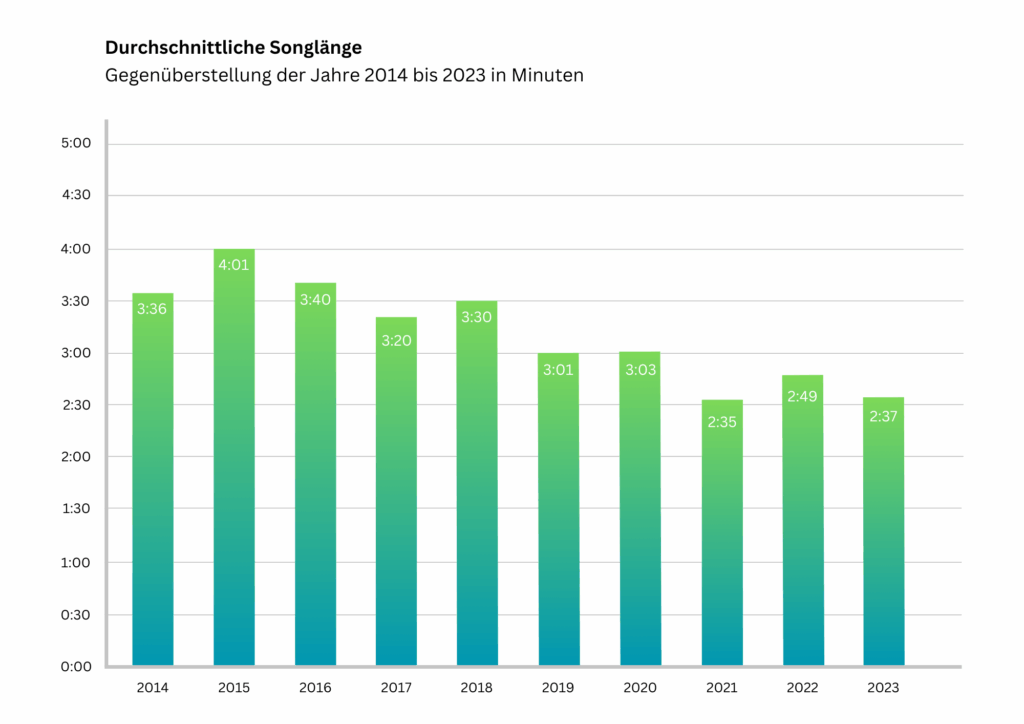

Zur Analyse der 100 Deutschrapsongs wurden allerdings nicht nur die Texte, sondern auch strukturformale Daten der Lieder herangezogen. Genauer gesagt handelt es sich dabei um die Geschwindigkeit in BMP (Beats per Minute) und die jeweiligen Songlängen in Minuten.

Bei Betrachtung der durchschnittlichen Anzahl der BPM von Jahr zu Jahr ist vor allem zu vermerken, dass die Songs in den letzten Jahren zunehmend schneller geworden sind. So sind die jeweils zehn Songs aus den Jahren 2019, 2020, 2022 und 2023 eindeutig die im Durchschnitt schnellsten Songs und befinden sich zudem alle in ungefähr demselben Bereich (ca. 130 BPM). Lediglich 2021 fällt mit gerade einmal 113,5 BPM im Schnitt aus diesem Muster heraus. Wie schon in den Ergebnissen der prozentualen Anteilsmessungen von Schimpf- und Fremdwörtern, sind auch die hier auftretenden Unregelmäßigkeiten nach aktuellem Wissensstand mit der verhältnismäßig begrenzten Auswahl von lediglich 10 Songs pro Jahr zu begründen.

Sehr viel einfacher zu interpretieren hingegen ist das Analyseergebnis aller durchschnittlichen Song-Laufzeiten von Jahr zu Jahr. So ist deutlich zu erkennen, dass die Songs im Durchschnitt pro Jahr tendenziell immer kürzer werden. Besonders auffällig ist dies bei Betrachtung der letzten drei Jahre 2021 bis 2023. Schließlich sind dies die einzigen Jahre mit einer durchschnittlichen Songlänge von unter drei Minuten. Diese Tendenz ist damit zu erklären, dass seit 2018 alle Songs, so auch diejenigen, die ausschließlich im Streaming verfügbar sind, in den offiziellen deutschen Single-Charts erfasst werden. Diese Neuerung und grundsätzlich die Entwicklung des immer dominanter werdenden Streaming-Marktes hat den Trend zur Folge, dass Songs immer kürzer werden. Kurze Songs werden schließlich häufiger noch einmal abgespielt, als lange Songs und versprechen somit, insgesamt mehr Plays zu generieren, also häufiger angespielt zu werden. Da Künstler:innen mit jedem Play ihrer Songs mehr Geld verdienen, geht der Trend zu immer kürzeren Songs. Auch die im Allgemeinen immer mehr werdende Nutzung sozialer Medien kann als Grund für diesen Trend angesehen werden. Es ist gemeinhin bekannt, dass die Nutzung sozialer Medien, in denen vor allem Kurzformate (max. 30 Sekunden Laufzeit) konsumiert werden, zu einer immer kürzeren Aufmerksamkeitsspanne führen, was uns wieder dahinführt, dass kurze Songs einen größeren Erfolg versprechen als lange Aufnahmen.

Fazit:

Die Ergebnisse der Datenanalyse, sind z.T. sehr überraschend, andererseits aber auch wieder völlig erwartungsgemäß ausgefallen. Letzteres trifft etwa auf die Ergebnisse der Untersuchung bezüglich der Songlänge zu, welche im Durchschnitt in den letzten Jahren immer weiter abnimmt. Etwas verwunderlich ist, dass das Jahr 2021 in den aufgeführten Vergleichen so etwas wie eine gewisse Sonderposition zu haben scheint. Im BPM-Vergleich sticht der niedrige Durchschnittswert aus diesem Jahr besonders heraus. Ebenso gehört es zu den Jahren in denen keinerlei Kraftausdrücke und nur wenige Fremdwörter unter den relevanten Wörtern zu finden waren. Eine Mutmaßung diesbezüglich wäre, dass die zu diesem Zeitpunkt schon etwas andauernde Hochzeit der Corona-Pandemie einen Einfluss auf diese Statistiken haben könnte. Dies wäre bspw. in der Form vorstellbar, dass zu einer ohnehin schon allgemein eher besorgniserregenden und unsicheren Zeit, man sich schwerer damit getan hat, grenzwertige oder beleidigende Texte zu veröffentlichen.

Nicht ganz einzuordnen waren besonders von starken Schwankungen geprägte Ergebnisse, wie etwa der Anteil der benutzten Fremdwörter in den Deutschrap-Texten. Dies könnte lediglich ein Hinweis darauf sein, dass die Texte variabler, vielleicht sogar multikultureller inspiriert sind, was jedoch auch nicht mehr als eine bloße Vermutung ist. Was hingegen sehr überraschte, war der sehr geringe Anteil der Kraftausdrücke o.Ä., wobei an dieser Stelle erwähnt sein soll, dass eine ausführlichere Studie, die mehr Songs in die Analyse einbindet und zudem nicht nur das Aufkommen einzelner Worte, sondern von ganzen Wortkombinationen untersucht sicher zu aussagekräftigeren Ergebnissen kommen würde. Generell könnte diese Analyse durchaus geeignet sein, um mit weiterführenden Studien daran anzuknüpfen. Im Groben ist allerdings auch in den Ergebnissen dieser Analyse zu erkennen, dass Deutschrap definitiv einen Wandel durchgemacht hat und dieser wahrscheinlich auch noch lange nicht beendet ist.