Von Allegra Düser und Sina Eisenschmidt

aus dem Master-Modul Datenjournalismus

Hitze, Dürre, Starkregen: Die Wetterlagen schwanken immer stärker – und mit ihnen die Bedingungen für den Ackerbau. Saat- und Pflanzzeiten verschieben sich, die Ernte hängt zunehmend vom Wetter ab. Die Ertragsmenge und Qualität der Ernte richten sich danach, wie viel Wasser zur Verfügung steht oder wie belastbar der Boden ist. „Die Natur hat ihren Rhythmus verloren“, sagt Thies Stolle, Landwirt im Landkreis Oldenburg. Früher konnte er sich auf festgelegte Saatzeiten und stabile Ernten verlassen. Heute muss er mit langen Trockenphasen, starkem Regen und neuen Schädlingen umgehen. Der Klimawandel verändert die Landwirtschaft – auch in Niedersachsen.

Dieser Artikel beleuchtet, wie sich die klimatischen Veränderungen zwischen 2010 und 2024 auf den Anbau von Erdbeeren, Spargel, Äpfeln und Kartoffeln ausgewirkt haben. Grundlage sind Wetter- und Erntedaten aus Niedersachsen, Bremen und Hamburg. Ergänzend dazu schildert Thies Stolle die Entwicklungen aus Sicht eines Betriebs im Landkreis Oldenburg. Seine Erfahrungen lassen sich jedoch nicht direkt auf andere Regionen wie den Raum Hannover übertragen – dort gelten andere Standortbedingungen.

In den letzten Jahren hat sich das Wetter in Deutschland spürbar verändert. Sommer mit wochenlanger Trockenheit wechseln sich ab mit Phasen, in denen heftiger Regen die Felder unter Wasser setzt. Die Extreme nehmen zu – und mit ihnen der Druck auf die Landwirtschaft. Mal fehlt das Wasser, mal steht es zu lange auf den Äckern. Was früher halbwegs berechenbar war, ist heute wie ein Lotteriespiel.

Der Grund für diese Entwicklung liegt im Klimawandel. Die jahreszeitlichen Wetterverläufe verändern sich, Temperaturen und Niederschläge schwanken stärker. Pflanzen leiden entweder unter Trockenstress oder unter Staunässe – beides wirkt sich negativ auf Wachstum und Ertrag aus.

Auch wenn im Pariser Klimaabkommen das Ziel festgelegt wurde, die Erderwärmung auf maximal zwei Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, zeigt sich schon jetzt: Die Folgen für die Landwirtschaft sind gravierend – und sie treffen viele Betriebe bereits heute.

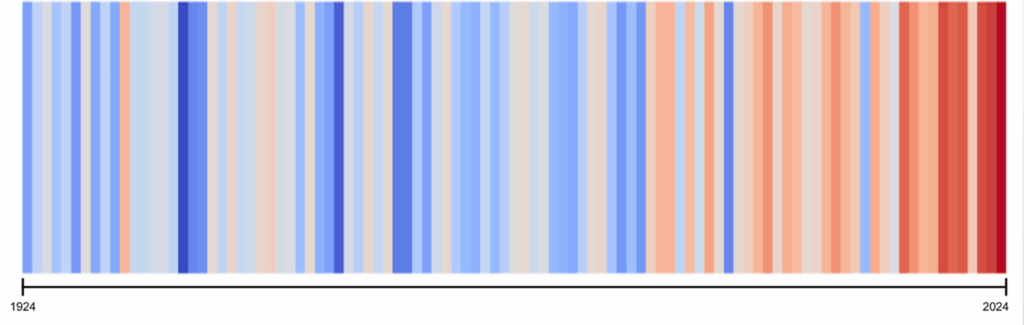

Ein Blick auf den Erwärmungsstreifen macht das Ausmaß deutlich. Seit Anfang der 2000er Jahre häufen sich besonders warme Jahre. Die rot eingefärbten Balken zeigen, wie stark die Durchschnittstemperaturen gestiegen sind. Vor allem in den vergangen vier Jahren.

Wie sich das Klima in Niedersachsen verändert

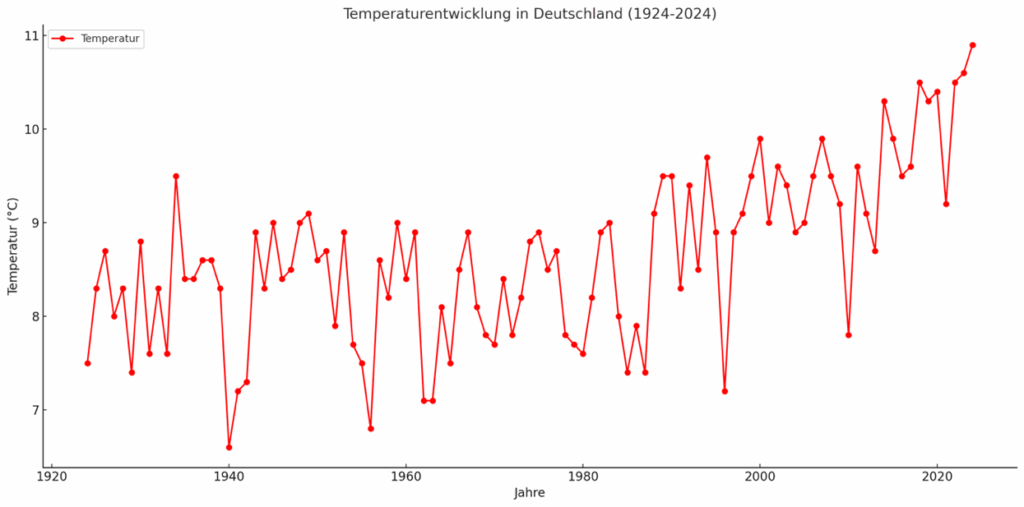

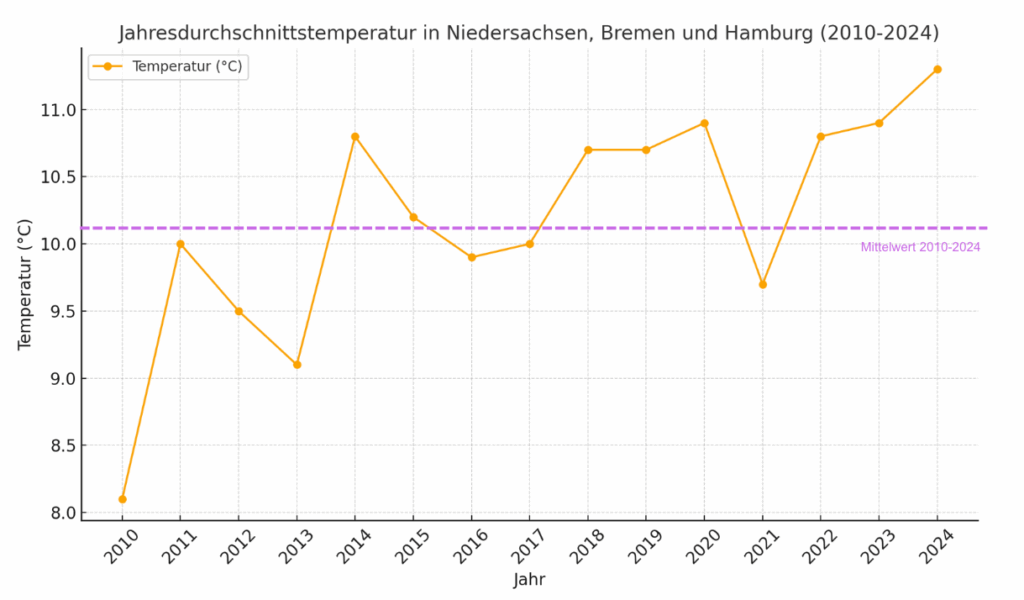

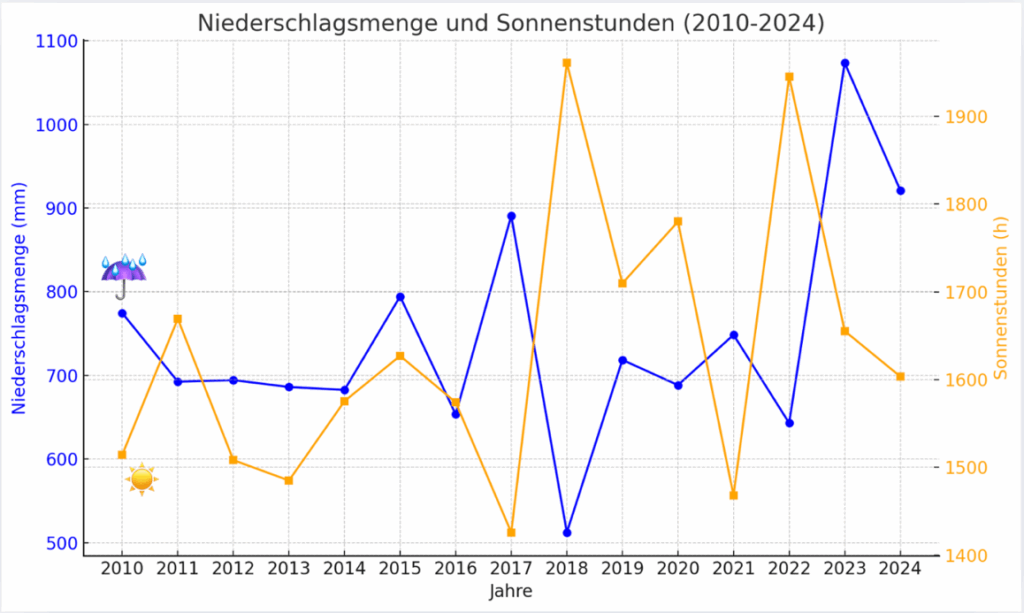

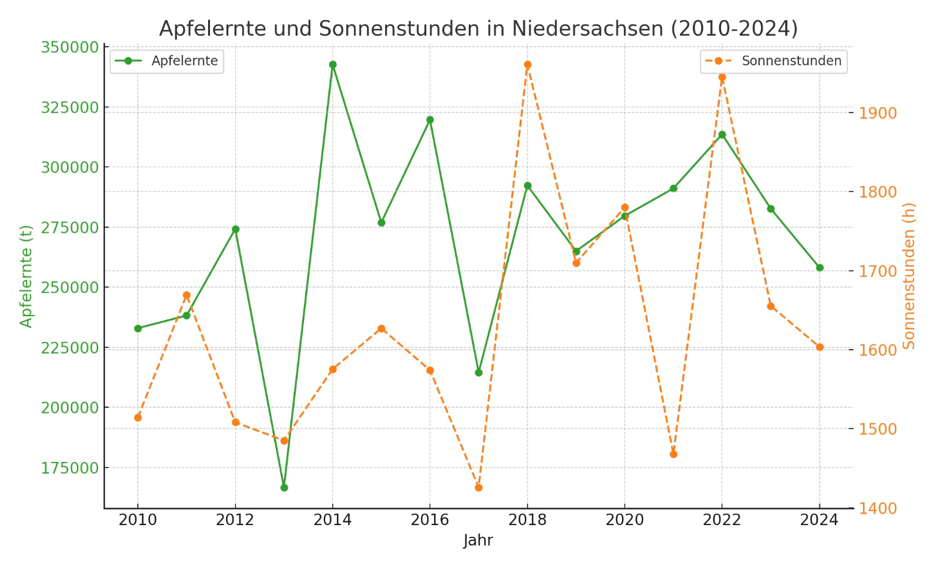

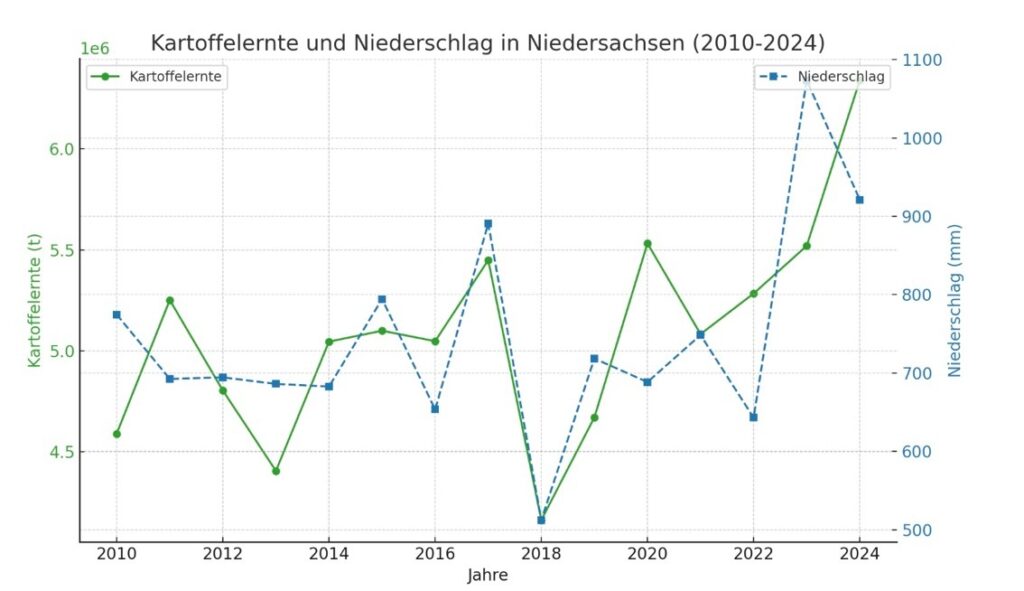

Ein klarer Trend zeigt sich in den Wetterdaten der letzten Jahre in Niedersachsen: Die Durchschnittstemperaturen sind gestiegen (Abbildung 4), extreme Wetterereignisse wie Hitze oder Starkregen nehmen zu, wie man in Abbildung 5 erkennen kann. Besonders die Jahre 2018 und 2022 waren von extremer Trockenheit und überdurchschnittlich vielen Sonnenstunden geprägt. Im Gegensatz dazu brachte das Jahr 2023 trotz hoher Temperaturen eine Rekordmenge an Niederschlag. Diese Entwicklungen beeinflussen die Wachstumsbedingungen der Kulturen erheblich. Landwirte waren dazu gezwungen, in den Dürresommern 2018 und 2019 Noternten einzufahren. Dabei erlitten sie massive Ernteverluste. Thies Stolle, Landwirt aus Oldenburg, ist in dritter Generation auf dem Hof Stolle im Landkreis Oldenburg. „Bis 2017 war das Wetter eher gemäßigt, ab dann wurde es sehr nass“, erinnert er sich. Diese Niederschlagsmengen hätten bis heute Auswirkungen. Regnet es nun, steht das Wasser sofort, da die Flächen so gesättigt seien. Diese Staunässe hätte es vor 2022 nicht gegeben.

Die klimatischen Veränderungen in Niedersachsen führen zu immer schwerer berechenbaren Wetterlagen: Von Hitze und Trockenheit bis zu Starkregen und Staunässe. Diese Schwankungen beeinflussen unmittelbar die Bedingungen für den Anbau verschiedenster Kulturen. Ein Blick auf die Erntezahlen der letzten Jahre macht deutlich, wie stark sich diese Veränderungen bereits auf die Landwirtschaft auswirken.

Erdbeeranbau: Rückgang trotz steigender Temperaturen

„Dadurch, dass uns die Flächen ertrunken sind, hatten wir 2023 einen Ernteverlust von fast einem halben Hektar Erdbeeren und Spargel“, berichtet Thies Stolle. Besonders der Anbau von Erdbeeren hat in den letzten Jahren unter den klimatischen Bedingungen gelitten. „Unsere Erdbeeren leiden zunehmend unter den fehlenden Kältestunden, deswegen sind die Früchte auch kleiner als sonst“, erklärt er.

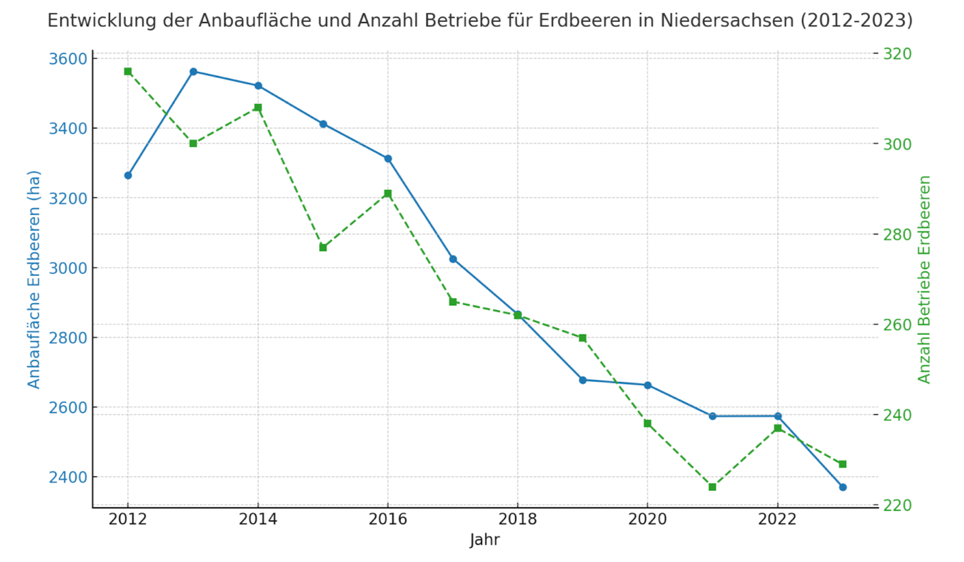

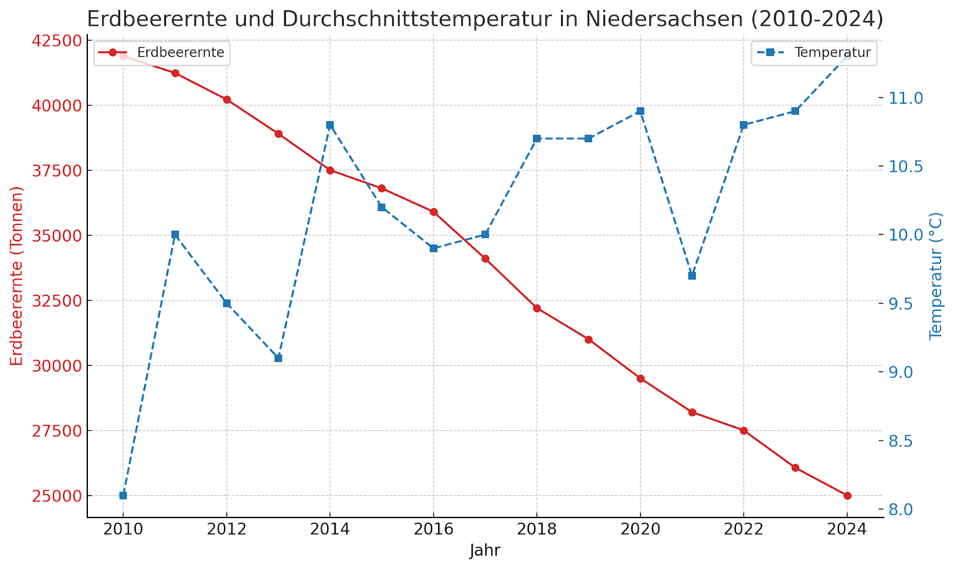

Ein Blick auf die Zahlen zeigt: Die Erntemenge in Niedersachsen ist deutlich zurückgegangen. 2012 wurden noch rund 42.000 Tonnen Erdbeeren geerntet, 2023 waren es nur noch etwa 26.000 Tonnen – ein Rückgang von fast einem Drittel. Parallel dazu schrumpfte die Anbaufläche von rund 3.000 auf 2.000 Hektar. Auch die Zahl der Betriebe ist zurückgegangen.

Ursache dafür sind vor allem die zunehmend extremen Wetterbedingungen. Überdurchschnittlich warme und trockene Jahre wie 2018 und 2022 setzten den empfindlichen Erdbeerpflanzen besonders zu. Verkürzte Frostperioden im Winter und anschließende Hitze und Trockenheit im Sommer stören die Vegetationsruhe und verschlechtern die Bodenstruktur – mit direkten Folgen für die Ernte.

In der nächsten Grafik wird deutlich: Mit steigenden Temperaturen im Jahresverlauf sinkt der Erdbeerertrag kontinuierlich.

Spargelanbau: Schwankende Erträge durch Wetterextreme

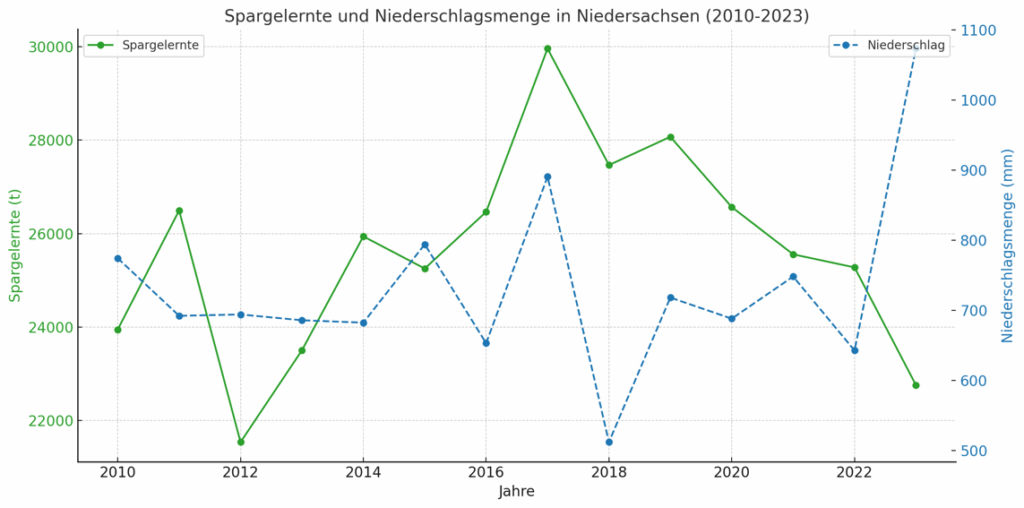

Auch beim Spargel zeigen sich die Folgen des Klimawandels. Die Erntemengen in Niedersachsen sind seit 2017 deutlich zurückgegangen: Damals lag der Ertrag bei knapp 30.000 Tonnen – 2023 waren es nur noch rund 22.700 Tonnen. Das entspricht einem Rückgang von etwa 25 Prozent (siehe Abbildung 9).

Vor allem die heißen und trockenen Sommer erschweren den Anbau. „Spargel wächst am besten in feuchten Böden“, erklärt Stolle. „Aber wenn es zu nass wird und sich Staunässe bildet, leidet die Pflanze ebenso.“

Besonders im Jahr 2023 führte genau das zu starken Ertragseinbußen auf seinen Feldern. Trotz dieser Schwankungen gilt Spargel im Vergleich zu anderen Kulturen als robuster. Laut Stolle verzeiht die Pflanze wetterbedingte Schwankungen eher – doch die Belastungsgrenzen werden auch hier zunehmend spürbar.

Apfelernte: Schwankungen durch Spätfröste und Hitze

Der Apfel stellt in Niedersachsen mit 90% der Anbaufläche die wichtigste Obstart dar. Doch auch der Apfelanbau in Niedersachsen ist zunehmend vom Wetter abhängig und leidet unter den Folgen des Klimawandels.

Die Erntemengen schwanken stark: 2013, nach Spätfrost und Hitzeperioden, wurden nur rund 167.000 Tonnen geerntet. Im darauffolgenden Jahr waren es mit über 340.000 Tonnen mehr als doppelt so viele (Abbildung 12).

Zu den Wenigen, die von den hohen Temperaturen profitieren, gehören Schädlinge wie Larven und Pilze. Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen untersuchte zusammen mit der Obstbauversuchsanstalt Jork und dem Helmholtz-Zentrum Geesthacht die Auswirkungen des Klimawandels auf die Region. Einer der größten Obstschädlinge Europas, der Apfelwickler, wachse durch die warmen Temperaturen schneller, so dass er im Spätsommer die reifen Früchte befalle. Pilze, die bisher nicht wahrgenommen werden konnten, würden ebenfalls vermehrt auftreten. Diese Faktoren haben zur Auswirkung, dass die Äpfel schneller faulen.

Diese steigenden Wetterextreme machen die Planung für Apfelbauern zunehmend schwieriger. Entsprechend groß ist die Sorge der Betriebe mit unberechenbarem Wetter, Schädlingen und wachsenden Ertragsunsicherheiten umgehen müssen. „Das macht die Planung für uns immer schwieriger“, so Stolle.

Kartoffelanbau: Zwischen Resilienz und Anpassung

Im Vergleich zu empfindlicheren Kulturen wie Erdbeeren oder Äpfeln zeigt sich der Kartoffelanbau in Niedersachsen insgesamt stabiler.

Ganz unempfindlich gegenüber Extremwetter ist er aber nicht. Im Dürrejahr 2018 brach die Ernte auf rund 4 Millionen Tonnen ein. In den Folgejahren erholten sich die Erträge deutlich. 2024 wurden sogar über 6,3 Millionen Tonnen geerntet. Ein Rekord, der unter anderem auf größere Anbauflächen und verbesserte Methoden zurückzuführen ist.

Trotzdem bleibt der Anbau bei längeren Trockenperioden aufwendig. Besonders problematisch sei aber die Lagerung, berichtet Landwirt Thies Stolle: „Die Kartoffeln fangen viel schneller an zu keimen, weil die nötige Kälte in den Hallen fehlt. Wir müssen mittlerweile mit Kühlaggregaten nachhelfen. Und das frisst richtig Energie.“

Die steigenden Durchschnittstemperaturen wirken also nicht nur auf den Anbau, sondern auch auf die Nachernteprozesse. Für viele Betriebe bedeutet das: mehr Aufwand, höhere Kosten und ein zusätzlicher Anpassungsdruck.

Zusammenhänge zwischen Wetter und Ernteerträgen

Die Auswertung der Wetter- und Erntedaten verdeutlicht direkte Zusammenhänge: Jahre mit hoher Sonneneinstrahlung und geringer Niederschlagsmenge führten bei empfindlichen Kulturen wie Erdbeeren und Spargel zu Ernteverlusten. Äpfel reagierten besonders empfindlich auf Spätfröste und extreme Hitze, während die Betriebe bei Kartoffeln durch Anpassungsstrategien ihre Erträge stabilisieren konnten.

Wie sich der Hof Stolle an die neuen Gegebenheiten anpasst

Um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen, setzt der Hof Stolle zunehmend auf angepasste Anbaumethoden. Bei empfindlichen Kulturen wird auf Sorten zurückgegriffen, die unempfindlicher sind. Dennoch müssen zusätzlich aktive Maßnahmen ergriffen werden. Bei Erdbeeren verwendet der Hof verstärkt Folientunnel und Maschinen, um Gräben zu ziehen und Staunässe verhindern zu können. Allerdings führe diese Maßnahme dazu, dass einige Flächen langfristig nicht mehr nutzbar seien. Auch Beregnungsanlagen wurden angeschafft, um bei Dürre die Ernte sichern zu können.

Zwischen Anpassung und Verantwortung: Wie sich Landwirtschaft neu aufstellt

Die Landwirtschaft in Niedersachsen steht nicht nur vor der Aufgabe, sich an den Klimawandel anzupassen – sie muss sich auch selbst verändern. Landwirt Thies Stolle sieht eindeutige Trends: „Geschützter Anbau, widerstandsfähigere Sorten und auch Vertical Farming. Das ist die Richtung, in die es gerade geht.“ Gleichzeitig werde an Methoden gearbeitet, die Böden feuchter halten und die Wasserverfügbarkeit verbessern.

Neue Technologien könnten dabei eine Hilfe sein. Ein Beispiel ist das Projekt ADAPTER. Ein Vorhersagesystem, das unter anderem Bodentemperaturen, Sickerwasser und verfügbare Feuchtigkeit für mehrere Tage im Voraus berechnen kann. Entwickelt wurde es unter anderem vom Climate Service Center Germany (GERICS), dem Helmholtz-Zentrum Geesthacht und dem Forschungszentrum Jülich. Landwirte wie Thies Stolle liefern dafür eigene Messdaten. „Die Bodenforschung bringt da nämlich nicht wirklich was. Wir brauchen konkrete Zahlen, um planen zu können“, sagt er.

Doch die Landwirtschaft ist nicht nur vom Klimawandel betroffen. Sie ist auch ein Teil des Problems: Durch den Ausstoß von Treibhausgasen wie Methan, Lachgas und Kohlendioxid trägt sie selbst zur Erderwärmung bei. „Klimaschutz und Anpassung schließen sich nicht aus, sondern müssen zusammen gedacht werden“, betont Thies Stolle, „Wenn wir da was ändern, hilft das nicht nur dem Klima, sondern am Ende auch uns selbst.“